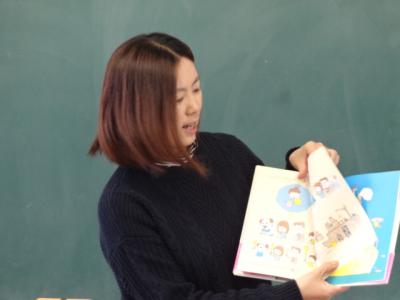

朝のつどいの時間、ボランティアグループ「ふきのとう」の皆さんによる読み聞かせがありました。師走に入ったということで、クリスマスやお正月に関係のある本を選んで読んでくださいました。子どもたちは、クリスマスやお正月を楽しみにしています。今日の読み聞かせで、子どもたちはますますクリスマスやお正月が待ち遠しくなったことでしょう。

今日、読んでくださった本を紹介します。

1 年

あのね サンタの国ではね・・・

はなげ おやじ

2 年

きかんぼねずみの クリスマス

かわっちゃうの?

もったいない ばあさん

3 年

くまのこうちょう

りゆうが あります

4 年

いくらなんでも いくらくん

まどからの おくりもの

クリスマスの かねのおと

5 年

おふろ だいすき

クリスマスの よるに

6 年

としがみさまと お正月

リトルブッダ

放課後、12月の代表委員会が行われました。今月の目標は、保健・給食委員会から提案された「かぜ・インフルエンザの予防をしよう。」です。各学級で話し合ってきた中から、次の三つが実行方法に決まりました。

しっかり食べて、じょうぶな体を作ろう。

手洗いをしっかりしよう。

外で運動してこまめに手洗いをする。

実行方法を守り、風邪やインフルエンザに負けないようにしましょう。

そして、上分小学校のみんなが、元気に2学期を終えることができるようにしたいですね。

今日は、学校給食交流会がありました。給食に携わっている方々に来ていただき、子どもたちと一緒に給食を食べました。

給食交流会を行うことで、子どもたちは給食に関わる方々と交流を深めることができ、給食はたくさんの人のおかげで食べることができていることもよく分かりました! これからも、たくさんの人たちに感謝しながら給食をモリモリ食べていきたいですね。

食育だよりも発行しています。今月は、しこちゅー丼などのレシピを入れています。また、おうちで御確認ください。

食育だより(12月).pdf

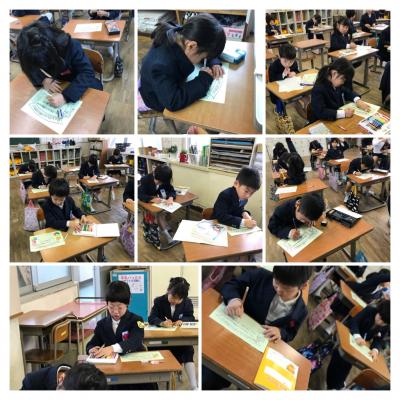

いよいよ明日は、1・2年生が楽しみにしている「秋のフェスティバル」です。今日、こどもたちが御家庭に案内状を持ち帰ったと思います。御覧になっていただけたでしょうか?

本番に向けて子どもたちは、生活科の時間に一生懸命準備をしてきました。グループに分かれて、みんなで協力しておもちゃを作ったり、お店の紹介や来てくださった人への対応の仕方の練習をしたりしました。体育館には、所狭しと明日のお店が並んでいます。

明日は、3校時(10:30~11:15)に体育館で「秋のフェスティバル」を行います。体育館正面玄関からお入りになり、体育館の靴箱を御利用ください。また、運動場の状態が悪いため、できるだけ徒歩での御来校に御協力をよろしくお願いいたします。

明日は、子どもたちが作ったおもちゃでお楽しみください。

12月1日(土)、西条市丹原文化会館にて、東予地区の小・中・高校生の代表、大学生、PTA、地域の方々、教員等が参加し、「いじめSTOP!愛顔あふれる地域フォーラム2018」が開催されました。本校からも児童を代表として6年生2名とPTAを代表して健全育成部の薦田昌昭さんが参加してくださいました。午前中の全体会では、いじめ問題に係る愛媛県の現状報告や中学生の実践報告が行われました。午後からのグループ協議では、参加者が20のグループに分かれて、大学生による劇「君たちはどう生きるか?」の一部を見ての話合いやいじめ防止に向けて自分たちにできることについて意見交換をしました。

上分小学校の代表として参加した2名の児童も、いじめ問題としっかり向き合い、グループ協議では自分の考えや本校の取組を発言しました。さすが上分小学校の代表ですね。

今後も、いじめ防止に向けた学校づくりを学校だけでなく、保護者や地域の方々と一緒に社会総ぐるみで取り組んでいきたいと考えています。そして、みんなで愛顔いっぱいの上分小学校にしていきたいですね。

師走とは思えない温かな日射しの下、第15回四国中央市駅伝競走大会が、川之江球場・浜公園周辺道路で開催されました。

本校からは、上分小学校の代表として男子2チーム、女子1チームが参加しました。自分の限界に挑戦し、チームのために襷をつなごうと必死に走る姿に感動しました。

上分小学校の代表として走ってくださった選手の皆さん、お疲れ様でした。仕事が終わって疲れているにもかかわらず、新池で熱心に練習を重ねた成果が、一人一人の力強い走りに現れていました。

女子チームは、PTA女子の部で見事第3位に輝きました。おめでとうございます。来年の目標は、シルバーのメダルですね。

また、2区を走ってくださった毛利理恵さんが、PTA女子の部2区の区間賞を取りました。おめでとうございます。

朝早くから選手の皆さんをサポートしてくださった保健体育部の皆さん、沿道で応援してくださったたくさんの保護者の皆さんや子どもたち、先生方、ありがとうございました。

「チーム上分」の素晴らしさを実感することができた一日でした。

9時30分。ピストルの合図で全員一斉にスタートです。!

1 区

2 区

3 区

4 区

5 区

6 区

全員、ゴールしました!皆さん、走りきって満面の笑顔です