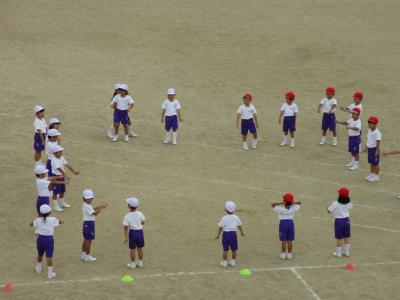

今週の中では1番涼しい日になりましたが、それでも汗をかきかき頑張りましたなかよし班対抗で行われる『なかよしレッツゴー』の練習の様子です

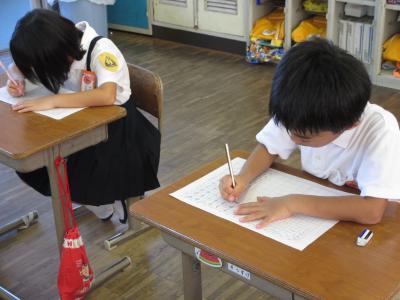

学習中になぜかにっこり?・・・窓の外から低学年のダンスの曲が聞こえてきたのですかわいい曲から、きっとかわいいダンスを想像したのでしょうそんなことがあっても集中して算数を頑張る4年生グランドの様子はこんな感じでした

6時間目 、4・5・6年生は係会でした。それぞれの係ごとに当日の競技を想定し、練習に励んでいました。運動会がスムーズに楽しく進むように、かげで支える頼もしい姿をぜひご覧くださいね

運動会、楽しみだピョンファイトだピョン

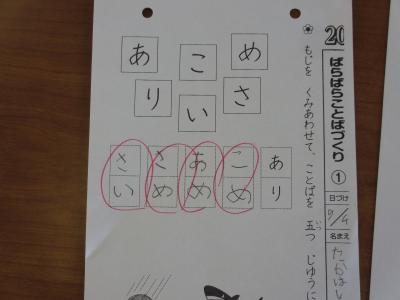

5時間目に、生活科『きれいにさいてね』の研究授業(1年生)がありました。これまで大切にお世話して育ててきたことを振り返りながら、アサガオさんに手紙を書きました。「たねをくれてありがとう。またうえるね。」「いつもいてくれてありがとう。」「きれいなはなをさかせてくれてありがとう。」「はやく、みずをあげられなくてごめんね。」と、温かい言葉がたくさん素直で優しい子たちばかりです昼からの暑い時間帯にかかわらず、最後まで一生懸命に勉強できましたさすが上分小の1年生です

ほかの学級は、早い下校になりました。久しぶりにおうちでゆっくり休息が取れたのではないでしょうか。エネルギー充てんして、明日から元気に来てね

今朝のつどいは『表彰』がありました。健康作文、水泳記録会、珠算、絵、ラジオ体操皆勤、紙おどりでの賞をいただきました。いろいろな場面で頑張っている成果がたくさん見られました

全校練習は第3回目『全員リレー』の練習を行いました。全校児童137名を4チームに分け、1チーム35人でバトンをつなぎます。一人半周を受け持ち、低学年と高学年がいっしょに走ることもありますが、もちろん真剣勝負感動すること間違いなしお楽しみに

体調を崩している子がいます。早くよくなってね!

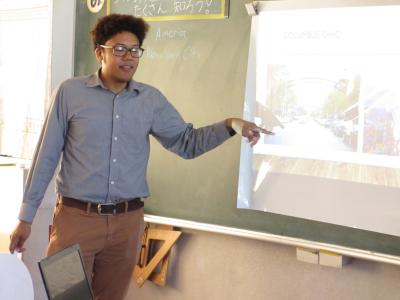

2学期から新しいALTジョシュア先生が来校されます。アメリカのオハイオ州出身でお好み焼きと自分で音楽を作ることが大好きだそうですDJをすることもあるそうですよ日本の大学に来て日本語の勉強をしたことがあるので、お話するのがとても上手ですもうすっかり子どもたちの人気者になっていました

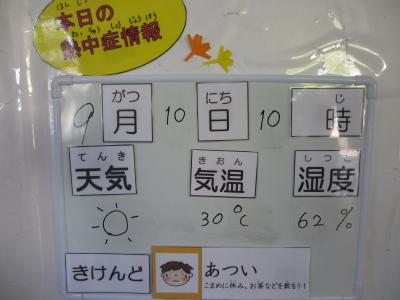

暑い日が続いています。多目的室にエアコンをつけて休み時間や昼休みに子どもたちが休憩できるようにしています。体育で運動会練習を頑張った後、1,2年生がお茶を飲みながら休んでいました。明日も頑張ろうね~

上分地区敬老会が盛大に開催されました。たくさんのおじいちゃん、おばあちゃんが上分小学校の体育館に集まっている中で、トランペット鼓隊の子どもたちが力いっぱいの演奏をして、ご長寿をお祝いしましたこれからもお元気で長生きしてほしいです運動会にもぜひ来てくださいね

トランペット鼓隊の演奏の後は、『キッズブラス』のみなさんの演奏もありました。メンバーの中には、上分地域に住んでいらっしゃる方がいらっしゃいます。さすがの演奏でした

第2回目の全校練習と各学年団の練習風景をチラッとご紹介します今日は日本に近付いている台風の影響なのか、暑くてときどき強い風が吹く一日でした高学年は係会から陸上運動練習へと続き、水筒のお茶が足りなくなってしまった子がいたようです

来週からも暑い日が続く予報になっているようですお茶は多めに持たせてくださいね

8日(日)に体育館で「上分地区敬老会」が行われます。上分小学校のトランペット鼓隊が演奏します。9時30分に家庭科室集合で10時30分終了の予定です。参加する児童の皆さんはよろしくお願いします

朝のつどいの時間から1時間目にかけて第1回目の『全校練習』がありました

開会式の練習、ラジオ体操、綱引きの入退場などを練習しました。指先がピンと伸びた『気を付け』や、しっかり手を振り、膝をしっかり上げた『行進』はとてもすばらしい

今日は、欠席0の日でした夏休みあけで生活リズムがなかなか戻らないところだと思いますが、子どもたちは本当によく頑張っています。保護者の皆様の温かい励ましのおかげだと感謝しております

蒸し暑い日が続いていますが、学校の中で1番暑い(熱い)ところはどこだと思いますか?それは・・・『給食室』です毎日暑い給食室の中で(エアコンはまだ使えず、衛生上、窓も閉めています)、3名の料理員さんたちが、子どもたちのためにおいしい給食を作ってくださっています感謝感謝残さず「いただきま~す!」

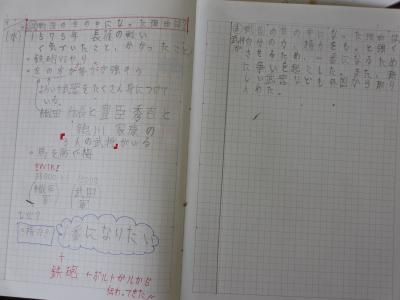

1、2年生はラジオ体操に挑戦中1回目にしてすばらしい演技にびっくりすごいぞそしてそのあと、道徳科の授業で真剣集中3年生はリコーダーの#ファの音に挑戦中きれいな音が出ていました。4、5年生は算数科に、6年生は社会科に真剣集中どの学級もすばらしいー

笑顔の絆を胸に

光のほうへ進んでいく

きみから僕へと伝わってくるこの勇気

こころでこころがまるくなる

とがった唇も笑う

今日からの日々もずっとそんな風であるように

いつも 笑一笑

これは、低学年の【表現】で使用するももいろクローバーZの「笑ー笑~シャオイーシャオ~」のフレーズです。「笑ー笑」は「笑ってよ!」という意味があるそうです一生懸命踊る姿を見ていると思わず私たちまで笑顔になれます(*^^*)

高学年は、倒立の猛練習中倒立する方も、支える方も心を合わせて「えいっ!!」

みんなファイト~~

今日から、新しい担当場所で縦割り班清掃が始まりました。これまた一生懸命の姿に「さすが上分っ子」です。

今日から2学期が始まりました。地域の方や保護者の方たちに見守られながら元気に登校できました(*^^*)

校長先生から、「本当の楽しさを味わうことができる2学期にしましょう。」というお話がありました。「本当の楽しさとは、心を一つにして頑張ることのすばらしさを感じたり、苦しかったけど最後まで頑張ってよかったと思えたりする、そんな感動を味わえることです。一人一人が目標に向かって努力し、新しい自分に出会える2学期にしてほしい、そしてこの上分小学校をますます好きになってほしい。」とお話してくださいました。そして、全英オープンで優勝した渋野選手のことを取り上げられ、愛顔(えがお)の大切さも話してくださいました。みんなの頑張りと愛顔あふれる2学期が終わる頃には心も体も大きく成長した子どもたちになっていることと思います。これからとても楽しみです。教職員も子どもたちの愛顔のために全力で頑張りたいと思います保護者の皆様、2学期もご協力よろしくお願いします(*^-^*)