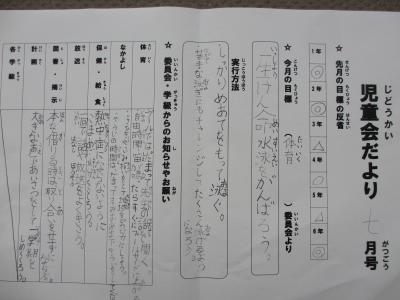

スマイル製造株式会社(なかよし委員会・計画委員会)が中心となって『上分小にこにこ大作戦』を実施しています「とどろきカード」で友達(他学年)のよいところを伝え合い、上分小をやさしい愛顔でいっぱいにしようというものです。毎日給食放送で友達の頑張っているところや、やさしいなと思ったこと、してもらってうれしかったことなどが紹介されています。聞いている方までにこにこになります

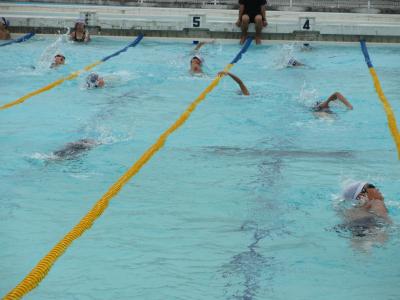

今日は上分保育園のお友達と1年生がプール交流をしましたかわいい愛顔がいっぱい輝いていました。1年生のみんながお兄ちゃんお姉ちゃんに見えましたよ

3年生が育てているひまわりは、なんと2メートル越え太陽に向かって花を咲かせるひまわりに負けないようにぐんぐん育て上分っ子

昨日、今日と個人懇談会大変お世話になりました。保護者の皆様との連携を大切にして信頼関係を築き、さらに子どもたちの愛顔のために頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします

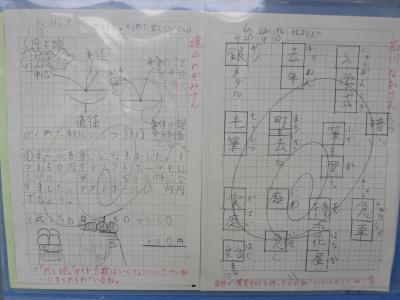

職員室横の『チャレンジコーナー』掲示板には、自主学習ノートや各教科で勉強したノートが貼られています。それぞれの学年の1学期の学習の足跡が残されています明日、明後日の懇談会でぜひご覧になってくださいね

5、6年生教室の前には、自然の家や修学旅行の写真が張り出されるそうです注文して購入できますので5,6年生の保護者の皆様はお見逃しなく

保健室前の掲示板には、今週から『熱中症に気を付けよう』というコーナーができています。例年より気温の低い7月になっているようですが、油断大敵です学校では、10分以上屋外で活動するときは水筒を持って出るようにしています。そして、室内でもこまめな水分補給を心掛けさせています。おうちでも気を付けてくださいね

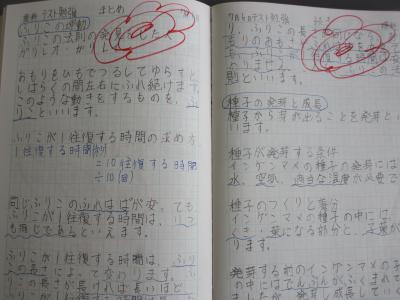

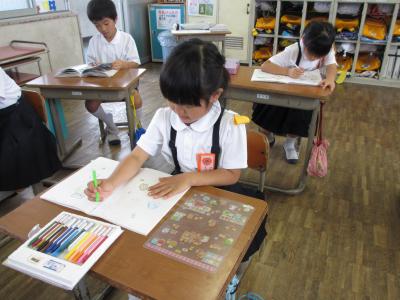

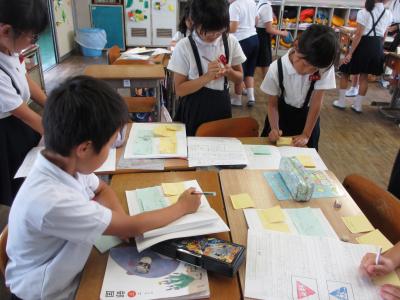

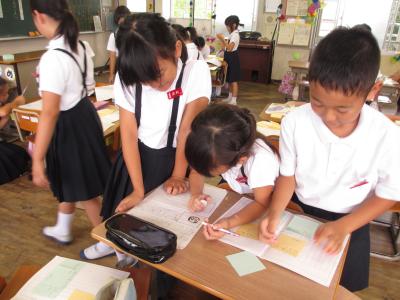

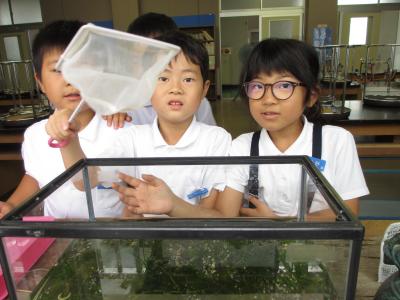

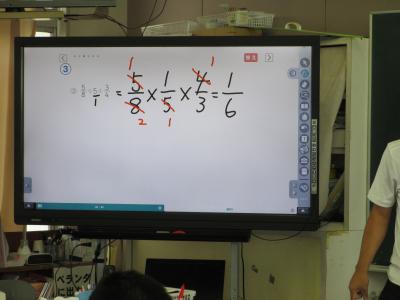

1学期のまとめの時期となりましたテストや学習のまとめ、水泳とどのクラスも頑張っていました

今日は1学期最後のクラブ活動でした。茶道クラブには四国中央市に住んでいらっしゃる講師の先生が来てくださっています。子どもたちのために、いつもありがとうございます

今日は児童生徒をまもり育てる日でした!ご参加くださった保護者の皆様、地域の皆様、いつも子どもたちのためにありがとうございます1学期はあとわずかになりましたが、今後もよろしくお願いいたします。

外国語活動の時間に来てくださっていたALTルーカス先生が上分小学校に来られるのは、今日で最後でした。子どもたちはルーカス先生が大好きです今日は特別に英語の学習だけでなく、一緒にドッジボールなどをしてたくさん交流しました2学期からは『ジョシュア先生』が来てくださいます。どんな先生か楽しみですね

そして、月曜日から始まった中学生3人の職場体験も今日が最後でした。3人にとって中学校の普段の学習では得られないことをたくさん学んでもらえたことと思います。ひと回り成長した3人が、これから中学校でさらに頑張ってくれること期待しています。そして、何年後かにまた同じ職場で出会えることもひそかに期待しています

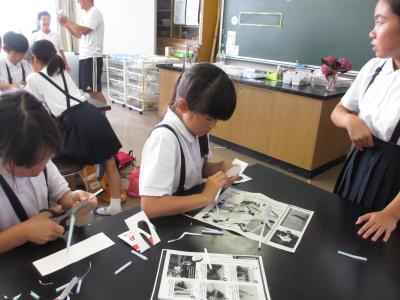

今日はふるさと親善大使として、特別支援学校から上分小の一員である5年生のお友達が今年も来てくれました(*^^*)上分小の5年生と交流し、新宮少年自然の家の紹介をしました。そのあとスイカ送りゲームをして楽しみました3時間目は雪組花組の友達とうちわ作りをしました。そして、そのうちわを使って風船バレーをしました。なんと19回も続きましたみんなの愛顔が輝きました2学期にまた来てくれるそうです!楽しみです

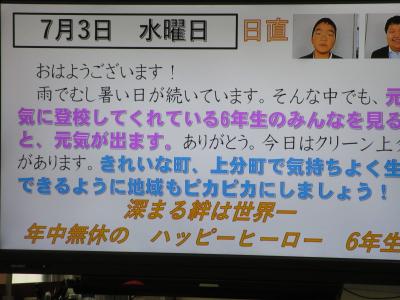

今日予定していた『クリーン上分』は中止します。下校時刻は予定通り13時40分で集団下校をします。なお15時~18時にかけて警報級の雨になりそうであるとの予報が出されています。家で気を付けて過ごすようにしてください

休み時間に1年生と中学生の3人がおにごっこをしていましたお兄さんたちのあまりにも速い走りに1年生はびっくり職場体験は3日目になりましたが、中学生3人の一番いい笑顔を見たように思います。あと2日頑張ってね

今朝は、1学期最後の読み聞かせがありました。『ふきのとう』の皆様、ありがとうございました。2学期からもどうぞよろしくお願いします

今日は1年のちょうど真ん中の日。1月1日から数えて183日目、12月31日から数えても183日目なんですもう、はや1年の半分が過ぎました1学期はあと12日です蒸し暑い日が続いていますが、元気に来てね~~ファイトーーー

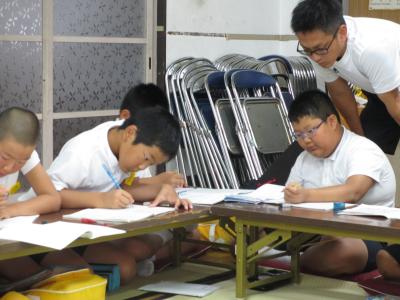

先週の児童学習会の様子です楽しく学び、楽しく遊んで仲間のつながり深めています

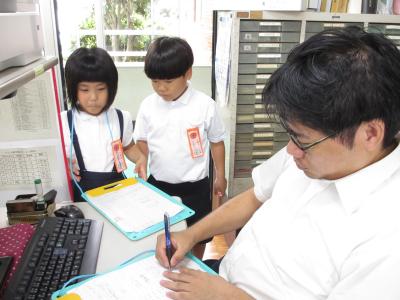

今日から金曜日までの5日間、川之江南中学校2年生が3名、職場体験学習に来ています。3名とも将来希望する職業の一つに、『教員』を考えてくれているそうです。上分小学校で職場体験を通じ、仕事に打ち込むことで得られる『満足感・使命感・達成感』をたくさん体感してほしいと願っています。

今日はPTA研修部のみなさんにお世話になり、『PTA親子ふれあいサークル~そうめん流し~』が行われました。朝からそうめんを流すためトイを組み立ててくださったり、たくさんのそうめんを湯がいてくださったり、ありがとうございました子どもたちは流れてくるそうめんやトマト、ゼリーに大喜びでした