日本各地で危険な暑さが続いていますが、みなさん元気に過ごしていますか?強い日差しが照り続けています日が沈んだ後も油断ができませんのでしっかりと熱中症対策を

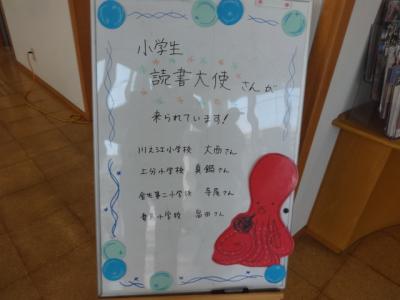

8月1日には、『小学生読書大使事業』が川之江図書館で行われました。その活動に上分小6年生1名が参加しました。図書館案内や窓口カウンター業務体験、壁新聞作成などの体験をしたそうです。

今年の夏休み8日間のプール開放は今日が最終日たくさんの子どもたちが元気いっぱい泳ぐ練習をしたり、友達と遊んだりしていました保護者の皆様には暑い中大変お世話になりありがとうございました子どもたちにとって夏休みのよい思い出の一つになったことと思います

8月に突入しました宿題は進んでいるかな?このあとの夏休みも楽しく過ごしてね~(*^▽^*)

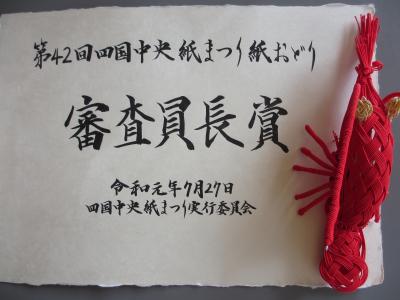

27日の紙まつりでは、紙おどりで元気いっぱい、愛顔いっぱいの演技を披露してきました堂々の『審査員長賞』をいただきました。短い練習時間でしたが、子どもたちはよく頑張りました。保護者のみなさん、地域の方がたには大変お世話になりました。ありがとうございました。夏休みのいい思い出ができたことと思います。

今日から始まったトランペット鼓隊練習29日(月)31日(水)、8月末にもあります。暑い中ですが、子どもたちが集まって一生懸命練習していました水泳練習が終わったと思ったら、次の目標に向かって頑張っている上小の子どもたちの姿は本当にすばらしいいろいろな行事で保護者の方、地域の皆さんにご披露して子どもたちのきらきら輝く愛顔と元気パワーをお届けできることと思います。そのときまでお楽しみに

今晩19時30分より最後の紙おどり練習があります。ご参加よろしくお願いします

いよいよ梅雨明けです気温はぐんぐん上がり絶好のプール日和となりました今日のプール開放には75名の子どもたちが元気にやってきましたプール監視の保護者のみなさま、暑い中本当にありがとうございました

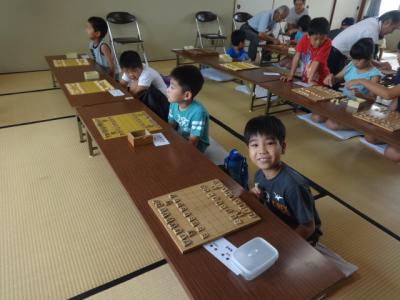

昨日は、上分公民館で『将棋教室』が開かれました公民館の方たちや地域のみなさんにお世話になっていますありがとうございます(*^▽^*)

今日からプール開放が始まりました。監視当番の保護者の皆様どうぞよろしくお願いいたします。

今夜19時30分より紙おどりの練習がありますご参加お待ちしています(*^▽^*)

昨日の市内水泳記録会の様子です。

今日は南小で水泳記録会が行われました

自己ベストが出た子も、残念ながら出なかった子も、一人一人よく頑張りましたそんな中、四国中央市の新記録が出たそうですおめでとうございます

そしてさらにうれしかったのは、上分小の子どもたちが精一杯応援する声が南小のプールに響いていたことですみんながみんな英雄~(*^▽^*)

写真は明日掲載いたします!

最後の水泳特別練習がありました自分の出る種目の泳ぎやスタート、ターン練習を中心に行いました。一人一人集中して取り組んでいましたこれまでのしんどい練習を頑張ってきた自分を信じて、明日は頑張ってきてほしいです今晩は、早く寝るんだよ~そして、明日の朝は早起き!しっかり朝ご飯!!

明日の朝は午前6時50分体育館前集合です選手の保護者の皆様よろしくお願いします。

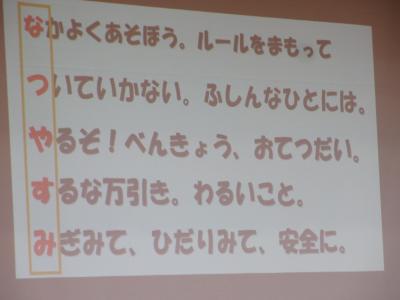

第1学期の終業式が行われました。校長先生からは1学期の始業式のお話に合った「目標をもって頑張ること」「先生の話をよく聞いて学級の土台をつくること」についてどのクラスもよく頑張っていたことを褒めていただきました。そして、「交通事故や水の事故に合わないよう命を大切にすること」、「一人一つは自慢できることをつくること」、「読書をたくさんすること」の3つの約束をしました。そして、2,4,6年生の代表児童が1学期に頑張ったことを発表しました。堂々と発表する姿はとても立派でした23日に行われる水泳記録会の壮行会では、選手の代表者が頑張りたいことを発表しました。自己新記録目指してファイト~~そのあと、夏休みの生活のきまりについて確認しました 。

教室では、担任から子どもたち一人一人に通知表が手渡されました。頑張ったことを先生に褒められ、すこし照れくさそうにしていました本当によく頑張りましたね

1学期の68日間は、長かったかな?短かったかな?どちらに感じられたでしょうか?

さあ、明日から夏休みが始まります。事故0で楽しい夏休みになりますように

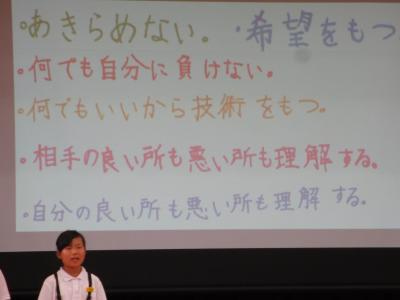

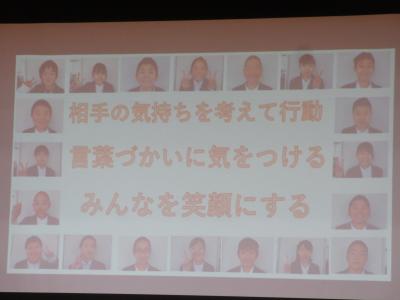

とどろきタイム(総合的な学習の時間)で学習したことを、6年生が全校児童の前で発表しました。6年生は平和学習を4月から続け、広島では実際に自分の目で見て、聴いて、感じて学んできました。そして、その学習のまとめとして一人一人が自分の思いを自分の言葉で語ってくれました。

自分の身近な平和を築いていくこと、それはとなりにいる誰かを笑顔にすること。まわりにいる人と助け合い、理解し合えるようになること。自分にできることを考え、笑顔いっぱいの上分小にすることを約束してくれました

3年生は、教室でとどろき発表会をしました。友達と協力し合って調べたり、まとめたりしました。そして、上分地域のいいところをたくさん発見していましたますます上分が大好きになりました

今日は5,6年生のプール納めがありました友達を応援する大きな声が、プールから校舎のほうまで聞こえていました教室では汗をかきかき勉強を頑張っていました。