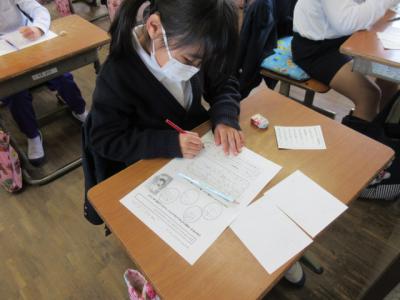

1、2校時、5年生がふりかえりテストを行いました。第2回ふりかえりテストは、国語、算数、理科、社会の4教科で実施しました。1校時は国語、算数を2校時は社会、理科を各教科10分程度で行いました。12月に実施した県学力診断調査や第1回ふりかえりテスト、6年生が4月に実施した全国学力・学習状況調査の中から、正答率が低い問題を中心に出題されました。

どの子も真剣にふりかえりテストに取り組んでいました。これまでの一人一人の学習の成果が問われます。ふりかえりテストの結果は、3月にお渡しする予定です。5年生は、4月に全国学力・学習状況調査が待っています。自信をもってテストに臨めるように、今から学校や家庭でしっかり準備をしていきたいですね。

2校時、とどろき集会が行われました。今日の集会は、「みんなが幸せにくらせるまちにするために」というテーマのもと、4年生が総合的な学習の時間「みんなが幸せになるために」で調べて分かったことや考えたことを発表しました。

4年生は、グループごとにバリアフリーについて、盲導犬について、点字について、アイマスク体験や白杖、緑内障について発表しました。

バリアフリーのグループは、上分小学校の中の手すりやスロープの紹介、足が不自由な人が乗る車について、目の不自由な人のためのお札の工夫などを発表しました。

盲導犬のグループは、盲導犬の歴史や盲導犬の育て方について発表しました。

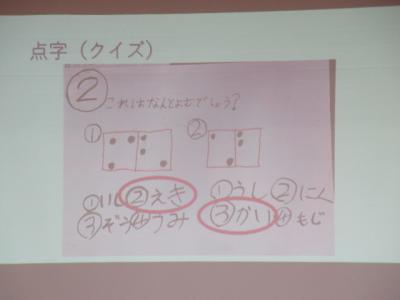

点字のグループは、点字が6つの点の組み合わせで表現していることや点字を考案したルイ・ブライユについて発表しました。

アイマスク体験や白杖、緑内障のグループは、アイマスク体験から学んだことや目が不自由な人の案内の仕方などについて発表しました。

みんなに分かりやすく伝えるために、各グループがクイズをしながら説明していました。全校の子どもたちは、クイズに答えながら点字や盲導犬などについて、正しく理解することができました。また、調べて分かったことだけでなく、自分の感想も発表していました。「点字ブロックの上に、物や人があると危ないので、置かないようにしたい。」「足の不自由な人の専用駐車場を正しく使う。」「いろいろな工夫があることが分かった。もっと増えるといい。」「困っている人がいたら、自分にできることでお手伝いしたい。」など、いろいろな立場の人が幸せになるために、自分たちができることを考えていました。

山口先生が集会の最後に、「今日の4年生の発表を聞いて、思いやりが大切だと思った。上分小学校にも思いやりのために使うスロープや手すりがある。しかし、スロープや手すりで遊んでいる人がいる。思いやりのために使うものも、あるだけでは思いやりにならない。自分たちの使い方次第だ。」と話してくださいました。

バリアフリーの「バリア」は、英語で障壁(かべ)という意味です。バリアフリーは、障害のある人や高齢者だけでなく、あらゆる人の社会参加を困難にしているすべての分野でのバリア(障壁)の除去という意味で用いられています。バリアフリーの設備を整備するだけでは、社会のバリアはなくなりません。一人一人の「心のバリアフリー」が大切です。心のバリアフリーは、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことです。困っている人に気付いたときには「○○しましょうか?」と声を掛けたり、何を困っているのか分からない、どんなことをすべきか分からないという場合には「何かお困りでしょうか?」「私にできることはありますか?」などと聞いたりすることが、その第一歩ではないでしょうか。一人一人が心のバリアフリーを実践することで、みんなが幸せに暮らせる町にしていきたいですね。

寒い中、とどろき集会を御参観してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

5校時、2年生が特別の教科道徳「学きゅうえんのさつまいも」で研究授業を行いました。

「学きゅうえんのさつまいも」は、風邪を引いて学級園のいも掘りに参加せず、落ち込んでいたみち子が、よし子からお見舞いの言葉や手紙とともにさつまいもを届けてもらい、うれしい気持ちになる心情の変化が描かれています。

子どもたちは、教材を通して登場人物の気持ちについて話し合い、「やさしさにはどんなことがあるのか」を考えました。

そして、友達に優しくされてうれしかったことを「ありがとうカード」に書きました。「ありがとうカード」を書いてもらった子は、少し照れくさそうでしたが、とてもうれしそうでした。

今日の授業の振り返りでは、「ふわふわ言葉で友達を誘いたい。」「友達に親切にしたい。」「友達に優しくしたい。」と発表しました。

校内の先生方に見守られ、ちょっぴり緊張気味の2年生の子どもたち。背筋もピンと伸びていました。頑張ろうという気持ちが伝わっていました。

「親切」は、決して代償を求めたり、恩返しを期待したりするものではありません。相手のために心から何かしたいという内から自然に出てくるものです。今日の道徳の学習を通して、相手の考えや気持ちに気付き、優しく接する2年生に成長することを期待しています。

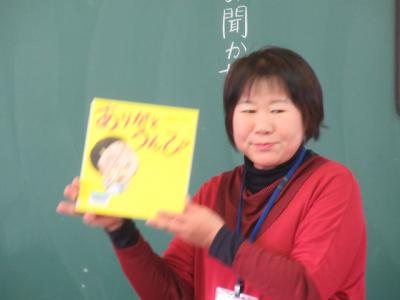

朝のつどいの時間、ボランティアグループ「ふきのとう」の皆さんによる読み聞かせがありました。

読んでくださっている本の内容に答えながら楽しくお話を聞いたり、静かにお話を聞いたり、興味津々にお話を聞いたり、各学年の子どもたちの反応は様々でした。

今日、読んでくださった本を紹介します。

1 年

「中をそうぞうしてみよ」

「ねえ、どれがいい?」

「キリンですけど」

2 年

「どうぞの いす」

「十二支の はやくちことばえほん」

「もっと ひゃっこりはんを さがせ」

3 年

「つまんない つまんない」

「ねえ、どれがいい?」

4 年

「せかいいち まじめなレストラン」

「チョコのたね」

「ドアをあけたら」

5 年

「おいしい ぼうし」

「ざしきわらし ほーいほい!」

6 年

「クマと森のピアノ」

「ありがとうんぴ」

「十二支のどうぶつ小噺」

1時間目、初任者指導として妻鳥小学校から来てくださっている神尾先生と5年生が、道徳「しあわせの王子」の学習を行いました。

「しあわせの王子」のあらすじ

金色の銅像である「しあわせの王子」は、困っている人たちに、自分の体の装飾品や金箔をツバメに届けてもらいます。食べ物のない人や寝るところのない子どもたちの顔は、次第につやのよいばら色になりますが、王子はねずみ色の体になり、ひびわれてくずれ落ちてしまいます。そして、一緒にいたツバメも寒さでたおれてしまいます。

まず、「しあわせの王子はしあわせだったのか?」を一人一人考え、自分の意見をグループで発表しました。「宝石をあげて困っている人を助けても、宝石がなくなったら、困っている人を助けられないから幸せじゃないと思う。」「町の人は幸せにできたけど、ツバメを死なせてしまったから、どっちでもない。」「ツバメに支えられて、人々に幸せを届けることができた。自分のしたいことができたので、幸せだったと思う。」など、様々な意見が出ました。

神尾先生が、5年生の子どもたちに

「 “支え合う人”がいることは幸せですね。私もこの1年間、みんなに支えられてきて幸せでした。そして、しあわせの王子は、人々に幸せを届けることができたね。みんなにも夢や希望がある生き方をして欲しいです。あと、誇りある生き方をして欲しいと思います。“幸せ”は自分が決めることです。」と話してくださいました。

今日の授業の子どもたちの感想には、「人々が支え合い協力して、たくさんの楽しいことをしたり、悲しいことを乗りこえたりして、自分もみんなも幸せに暮らせる、すばらしい人生を送りたいです。そして、夢や希望をもちたいです。」「自分がしたことでみんなが幸せになると、自分も幸せな気持ちになります。これからは、どんな小さなことでもみんなのためになるように、誇りをもった生き方をしたいです。まずはとなりの人を一番に幸せにします。」「お金や物に執着してしまうけれど、だれかが支えてくれているという思いを忘れず、自分だけでなく、相手も幸せになる社会になるように、できることをしたいです。」と書かれていました。

子どもたちは、今日の学習から本当の幸せとは何かを問い、自分はこれからどのように生きていきたいか、自分の生き方について真剣に考えました。「自分のことだけでなく、相手のことを考えて行動する。」「人が喜ぶことが自分の喜びになる。」そんな生き方をしたいですね。

3学期から始まった月・火・木・金曜日の7時間授業。午前中5時間、午後から2時間の授業でしたが、子どもたちは毎日よく頑張りました。インフルエンザの感染拡大もなく、順調に年間授業時数を確保することができました。(5年生の皆さんは、もうひと頑張りです。)

今日から、平常授業になりました。40分から45分のたった5分ですが、授業がとても長く感じた子もいたのではないでしょうか。

今年度の登校日もあと28日(6年生は27日)になりました。各学年の学習・生活のまとめを確実に行っていきたいと思います。

今週1週間は、「あいさつ週間」です。朝の登校時、計画委員会の子どもたちが、正門と校舎内に分かれてあいさつ運動を行います。給食の時間の校内放送では、計画委員会の子どもたちが「あいさつ賞」を放送しました。

2月の目標は、「相手が元気になるような気持ちのよいあいさつをしよう」です。朝から計画委員会の子どもたちの元気な挨拶が響きました。その声に答えるように、全校の子どもたちも寒い中、挨拶を頑張りました。特に、1・2年生の挨拶が素晴らしかったです。

挨拶は人と人とを結ぶコミュニケーションの第一歩です。これからも、学校や家庭、地域で挨拶の輪をどんどん広げていきたいですね。

5校時、川之江中央ライオンズクラブの石川正人様を講師にお迎えして、薬物乱用防止教室を行いました。

始めにDVD『薬物乱用から自分を守る』を視聴しました。DVDでは、薬物乱用とは何か、薬物乱用するとどうなるか、薬物乱用すると身体はどうなるか、脳への影響などを観ました。薬物を乱用することで幻覚作用、興奮作用、抑制作用の3つの脳への影響があり、脳の働きが破壊されることを学び、薬物乱用の怖さを知りました。子どもたちは真剣にDVDを視聴していました。

視聴後、プレゼンテーションでDVDの内容についてさらに詳しく説明していただきました。薬物乱用によって一度壊れた脳は、二度と元に戻らないこと、一度乱用を始めると自分の意志ではやめられないこと(依存症)、まともな社会生活ができなくなることを学びました。そして、自分ではっきりと断り、絶対に手を出さないことが大切であることを理解しました。

また、自分の夢が必ず叶う方法も教えていただきました。「1日3時間以上目的をもって、10年間努力を続けて10,950時間。努力して、夢に挑戦しよう。」と話してくださいました。

自分の夢を叶えるためにも、絶対に薬物に手を出さない強い気持ちをもち、これから生活していくことを願っています。

今日の給食の献立は、

ご飯

牛乳

すり身揚げ

ほうれん草の煮浸し

豚汁

みかん

です。

今日は、6年の郷司圭汰さんが立てた献立です。献立を立てた圭汰さんの感想が、給食の時間に放送で紹介されました。

圭汰さんの感想

「献立を立てるのは栄養バランスやその時期に取れる旬の食べ物、地場産物などいろいろなことを考えなくてはいけなかったので、そこがとても難しかったです。でも献立を立てるという経験ができて、とてもうれしかったです。」

圭汰さんは、自分が立てた献立をおいしそうに味わって食べていました。

6年生は、献立を立ててくれた圭汰さんに感謝しながら、うれしそうに食べていました。友達が考えてくれた献立は最高ですね。

朝のつどいの時間、校長先生のお話がありました。

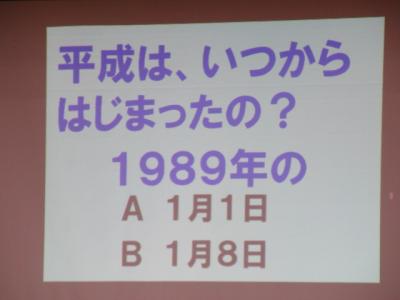

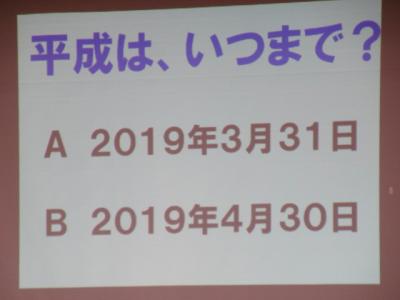

今日は、「元号」についてのお話でした。元号は日本だけの表し方で、今年は平成最後の年。平成の前は昭和、昭和の前は大正、大正の前は明治、明治の前は?多くの子どもたちは、「江戸」と答えました。正解は、慶応でした。最初の年号は大化、では平成は何番目の元号になるのでしょう。なんと247番目の元号になるそうです。子どもたちから、「え~。」という驚きの声が上がりました。

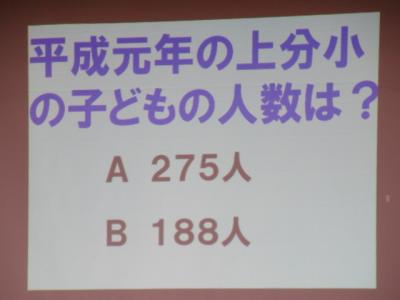

平成の始まり、平成元年の上分小の子どもの人数、平成の終わりについてのクイズがありました。平成元年の上分小の子どもの人数は、275人だったそうです。ここでも、子どもたちから、「え~。」という驚きの声が上がりました。今よりも100人以上多かったことにビックリ\(◎o◎)/!

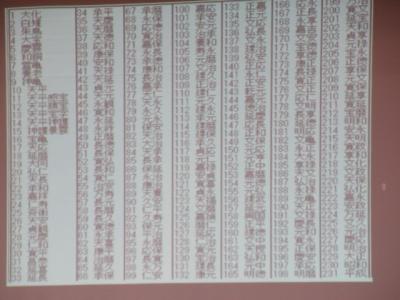

校長先生が、1年生から6年生の子どもたちが生まれた年にどんなことが起こったのか、紹介してくださいました。子どもたちは、自分たちが生まれた年の話を興味津々に聞いていました。

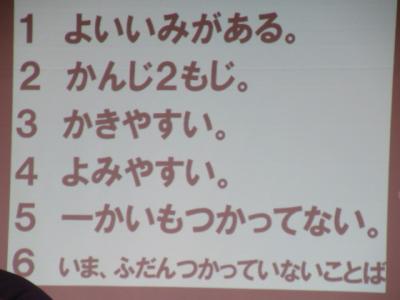

また、新しい元号を決めるルールが6つあることも教えてくださいました。

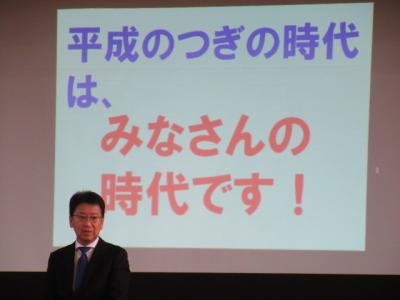

そして、最後に、「平成の次の時代は皆さんの時代です。大人になり、夢や希望を実現できる時代です。しかし、夢や希望を実現するためには、今が大切!小学校での勉強や人を思いやり大切にする心を育て、一日一日を大切にして次の時代を作って欲しい。」と話してくださいました。

4月1日に発表される新しい元号が今から楽しみですね。未来の自分や未来の社会を作るのは、今の自分です。だからこそ、今この時を大切にしなければいけません。今をしっかり生きていくことが、明日へと繋がっていきます。今やるべきこと、しなければいけないことを一つ一つ確実にやり遂げていきましょう。