今日の午後、学校保健委員会を行いました。

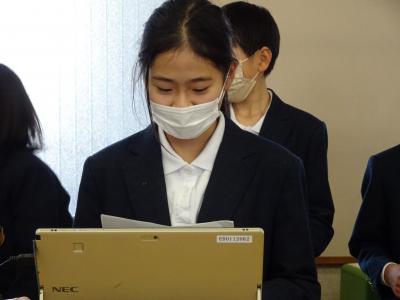

まず、保健給食委員会からメディアに関するアンケートについて発表がありました。4~6年生にアンケートを取ったところ、半分以上の人が家族と一緒にルールを決めていると答えました。スマートフォンやゲーム、インターネットの危険性について家族と話している人がたくさんいるようでした。

次に、愛媛県警の方からSNSやインターネットの正しい使い方についてお話がありました。実際にあったトラブルの再現動画を見たり、写真を使ったトラブルや知らない人とつながるトラブルなどについて具体的に教えていただいたりしました。スマートフォンやインターネットを正しく使うために大切なことは、

①今日学んだことを家族に伝えること

②ルールについて家族と話し合うこと

③フィルタリングを設定すること

の3つだそうです。

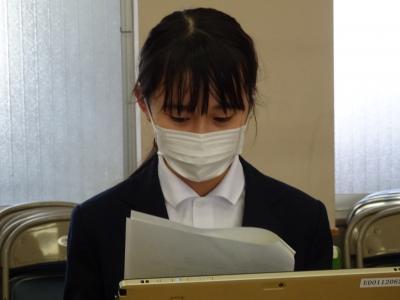

最後に、4・5・6年生から感想発表をして終わりました。「具体的に教えてもらえてよかった」「ルールを守って使いたい」などの感想が出ました。

最後に、4・5・6年生から感想発表をして終わりました。「具体的に教えてもらえてよかった」「ルールを守って使いたい」などの感想が出ました。

インターネットやICT機器は、とても便利なものです。しかし、使い方を間違えると、多くの人を巻き込んでしまいます。正しく使ってトラブルを防いでいきたいですね。

今日はせっかくの晴天でしたが、昨日の雨で運動場のコンディションが悪く、外で遊ぶことはできませんでした。

教室で仲良く遊びつつ、学習も頑張りました!

1年生と3年生はなわとびです。後ろ跳びや時間跳びに挑戦していました。

2年生は、国語や算数の復習です。間違ったところを丁寧に直していました。

4年生は硬筆です。一画一画しっかりと書いていました。

5年生は家庭科のエプロンづくりです。ミシンにも少しずつ慣れてきたようです。

6年生は、卒業式の「門出の言葉」の分担を決めていました。もうそんな時期なんですね。

今日も上分の子は寒さに負けず元気に頑張りました。

1年生は作品に色を付けました。

2年生は縄跳びを頑張りました。

3年生は外国語活動でスリーヒントクイズを作りました。

4年生は“Turn right!”大丈夫でしたか? そして、タブレットを使って国語の学習。

5年生は音楽。打楽器を使ってリズムの学習でした。

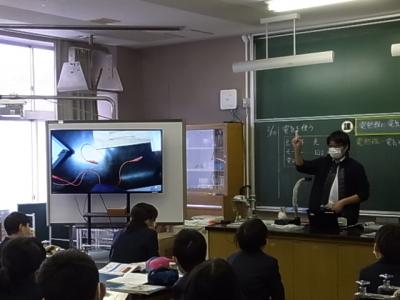

6年生は理科です。電熱線を使った実験をしていました。

それでは3連休になりますが、感染予防に十分気を付けてお過ごしください。

月曜日にまた元気で会いましょう。

6校時に委員会活動がありました。

なかよし委員会は、日々の活動の反省です。

保健委員会、放送員会、環境委員会は、月目標を決めていました。

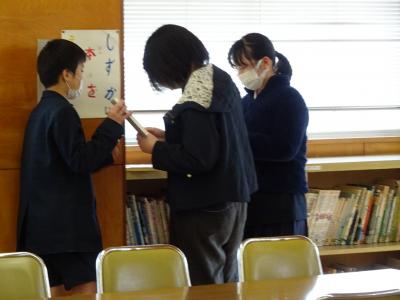

体育委員会は、全校に提案した外遊びについて、各教室に掲示するものを作っていました。。

図書委員会は、本の整理をしていました。

5・6年生の委員会活動によって、全校のみんなが気持ちよく過ごせているんですね。

今日は。各学年の朝の会の様子です。健康観察やスピーチなどに取り組んでいます。

今日の3時間目の様子です。

音楽は鍵盤ハーモニカの指使いの練習です。

算数は、タブレットを活用して自分の考え方(数え方)を説明する活動でした。

体育は8の字ジャンプです。記録更新まであと一歩でした。

書写はひらがなの練習です。「は」や「す」の筆を回すところが難しいですね。

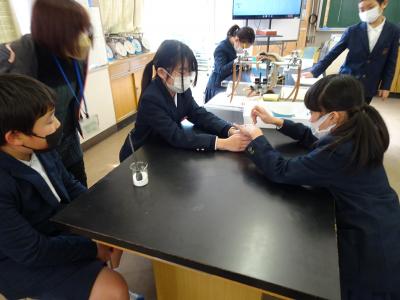

理科は水溶液の学習です。ミョウバンと食塩を溶かしました。

テストが終わって、必読書を読んだり、カウントダウンカレンダーを作ったりしています。

休み時間が短くなっても、必ず外に遊びに行く3年生。とっても元気です!

休み時間が短くなっても、必ず外に遊びに行く3年生。とっても元気です!

どの学年も授業の中でタブレットを使う機会が増えました。これまでの授業の良さとタブレットの良さをうまく組み合わせられるように、試行錯誤しています。

今朝の「つどい」は、校長先生のお話をリモートで行いました。最初に、感染症予防のお話。続いて「良い笑い」と「良くない笑い」についてお話がありました。笑う門には福来る。今日は節分ですね。1年生が自分の中の鬼をやっつけるために豆(丸めた新聞紙)まきをしていました。

今日も寒かったけれど、いいお天気でした。今日も一日頑張りました!

最後に、4・5・6年生から感想発表をして終わりました。「具体的に教えてもらえてよかった」「ルールを守って使いたい」などの感想が出ました。